Квакши

Семейство квакш очень обширное, в нем насчитывается больше 400 видов интересных своими особенностями животных, распространенных в Европе, Северной Африке, Юго-Западной и Юго-Восточной Азии, Австралии и на прилегающих к ней островах, а также в Южной и Северной Америке. Но в пределах СССР обитает всего лишь 2 вида - обыкновенная квакша (европейская часть СССР, южные области) и дальневосточная квакша.

Среди квакш есть виды, достигающие длины 120 мм, но есть и карлики, взрослая парочка которых может свободно разместиться в чайной ложечке. Наши квакши невелики и немалы: обыкновенная до 50 мм длины, дальневосточная чуть меньше. Обе наши квакши в своем семействе относятся к роду, тоже называемому квакши, его научное латинское название Hyla, от слова hylaw - лаю. Конечно, квакши не лают, как собаки, но их голоса в определенной степени подобны собачьему тявканью. И все же это сравнение на совсем удачное. Обыкновенные квакши действительно очень голосистые, они издают характерные звуки, резко отличные от голосов других наших бесхвостых амфибий. Кричат самцы, у которых при этом горлышко раздувается пузырем размером с грецкий орех. Крики эти строго не связаны с периодом размножения, все теплое время года и днем и ночью в местах обитания квакш раздаются их рулады. Они подобны серии звуков, образующихся при ритмичном и быстром постукивании каким-либо твердым предметом по краю обыкновенной тарелки или блюдечка, и напоминают несколько утиное кряканье, похожи на отдаленный звон бубенчиков (рис. 5). Нашим голосом их можно воспроизвести, быстро произнося крак... крак... крак, или "щелкая" языком. Интересно, что и в природе и в неволе с квакшами таким образом можно образовать вокальный дуэт, трио, квартет и даже целый хор. Они охотно откликаются на голос человека, если он умеет имитировать их "пение".

Рис. 5. Самец квакши с резонаторами

Нередко квакш называют древесницами. Это название вполне оправданно. Если наши жабы, жерлянки, чесночницы и другие бесхвостые амфибии, обитающие в лесах, населяют их подвальные, полуподвальные этажи и выше "фундамента" лесной растительности, т. е. поверхности земли, не поднимаются, то квакши смотрят на этих амфибий свысока, со всех этажей леса и даже с его зеленых "крыш". Обыкновенные квакши живут в широколиственных и смешанных лесах, в зарослях высоких кустарников, реже встречаются на полянах, лугах, в высоком травостое с обилием листвы. На земле они бывают только по ночам, когда охотятся: весной около месяца проводят в водоемах, что обусловливается размножением. Обычно от утренней до вечерней зари квакш под ногами не увидишь, они скрываются в густой листве.

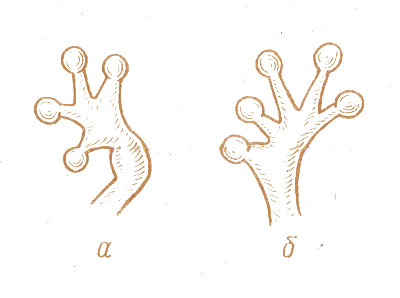

Рис. 6. Диски на лапках квакши: а - передняя, 6 - задняя

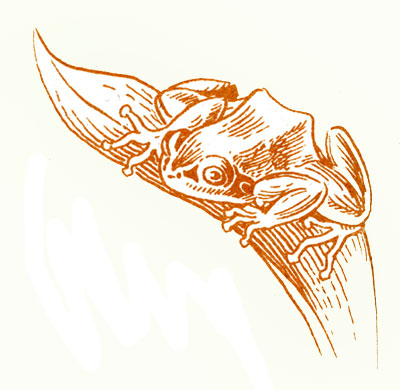

Одна из характерных особенностей всех древесниц и в том числе наших квакш - их способность виртуозно лазать и прыгать. На концах пальцев передних и задних лапок у них хорошо заметны "лепешечки", с помощью которых животные могут передвигаться по совершенно гладким поверхностям, вертикально расположенным по отношению к земле (рис. 6). В условиях неволи они даже ухитряются висеть на потолках террариумов и боковых стеклянных стенках по нескольку часов на одном месте без всяких движений, будто их прикрепили чем-либо намертво. В природе эти маленькие верхолазы быстро забираются в кроны листьев по стволам и сучкам, прикрепляются к листьям, чаще с нижней их стороны, - это своего рода маскировка, и заметить их очень трудно. Лепешечки (диски) на пальцах квакш богаты железками, выделяющими клейкую слизь, они снабжены также особыми мышцами, регулирующими наружную плоскость дисков и их плотность, чем обеспечивается плотное прикрепление к той поверхности, которую древеснице необходимо преодолеть или, наоборот, задержаться на ней для отдыха или выслеживания добычи. Диски действуют наподобие резиновых присосок-крючочков, используемых нами в ванных комнатах: на поверхности дисков выделяется клейкая жидкость (рис. 7).

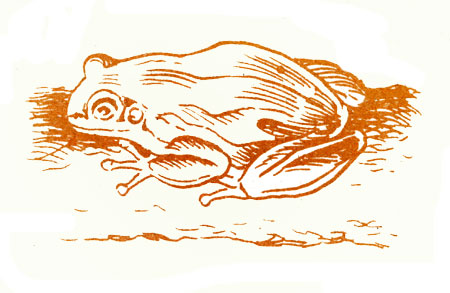

Рис. 7. Квакша на стволе

Прочному прикреплению к коре стволов деревьев, листьям, любому гладкому, вплоть до полированного, предмету способствует и кожа нижней части тела древесницы (рис. 8). Она мягкая, эластичная, всегда влажная, клейкая, со множеством мельчайших сосочков. Для того чтобы оторвать прилипшую квакшу, требуются некоторые усилия.

Рис. 8. Квакша на листе

Кроме способностей отлично лазать, квакши обладают "олимпийским", рекордом среди наших бесхвостых амфибий и по прыжкам. У них хорошо развиты задние лапки, они способны к точному координированию своих движений и прицельным прыжкам со снайперской точностью. Например, сидит квакша на листке растения в террариуме, наблюдая за окрестностями, и вдруг на расстоянии 40-50 см на стеклянной стенке террариума появляется муха или таракан, данные владельцем террариума своим питомцам для питания. Насекомые быстро ползают, ну вот на какие-то доли секунды замирают и в этот момент, быстро прицелившись, квакша сильно отталкивается задними лапками и совершает прыжок на избранную добычу. Траектория полета этого живого "снарядика" прямая, и вот уже мухи или таракана нет, а квакша, "пристеклившись", посматривает, куда ей теперь перескочить, где выбрать новый наблюдательный пункт.

В природе, хотя и живут квакши в верхних этажах леса, но кормиться ходят в наземные "столовые". Почти 95 % "блюд" их меню состоит из мелких наземных беспозвоночных животных и только 5 % из тех, кто живет в кронах деревьев и кустарников. Объясняется это тем, что в дневное жаркое время суток квакшам приходится, спасаясь от жары, отсиживаться в тенистых местах, сберегая запасы влаги как внутри организма, так и на поверхности тела. В это время и на земле суховато, а по зорям выпадает роса, в которой квакши охотно купаются, пополняя запасы влаги. Конечно, и днем, если где-то поблизости от места отдыха прожужжит муха или проползет гусеница, квакша не проморгает. Прыжок, бросок языком - и добыча уже в желудке. Устремившись на добычу, квакша выбрасывает в момент приближения к ней свой длинный липкий язык, которым ударяет по добыче и ловко захватывает ее пастью при сокращении мускулистого языка, когда он возвращается на свое место. Подвижность языка объясняется тем, что он ко дну ротовой полости прикреплен не корнем, а кончиком. При таком способе крепления язык способен как бы хлестать по жертве и быстро возвращаться с ней в свое исходное положение. А дальше многочисленные мелкие зубки верхней челюсти (на нижней их нет) удержат добычу, и она будет проглочена. Если добыча очень велика, но схвачена, в дело вступают и обе передние лапки, которыми квакша ловко заправляет в рот те части добычи, которые при смыкании челюстей остались наружу. Подсчитано, что около 20% насекомых, которых поедает квакша, хорошо летают. Это мухи, комары, мелкие бабочки, с ними квакша расправляется не только в момент их ползания по листьям, веточкам, травинкам и т. п., но и способна изловить их и над землей, в полете. При этом квакша сама совершает прыжок в воздух и, схватив добычу, приземляется на все свои восемнадцать лепешечек-дисков, теперь уже служащих ей подушечками-амортизаторами. Анализ питания квакш показал, что они поедают мелких жуков, в том числе листоедов, а также блошек, мух, комаров, гусениц, попадают им на язык муравьи, мелкие бабочки, стрекозы и т. п. А ротик у квакш "до ушей", и при содержании в неволе приходилось наблюдать, как они легко расправляются с большими тараканами-прусаками, легко проглатывают гусениц бабочек длиной по 5-6 см. В период активности они прожорливы, как и все земноводные, и тем самым особенно ценны в борьбе с вредителями лесного и сельского хозяйства.

Наряд у обыкновенной квакши скромный, сверху она обычно светло-зеленого цвета, брюшко белое или желтоватое. Эти два участка тела разделяются черной полоской с белой каемочкой на ее верхней стороне. Вообще в семействе квакш много "модниц". Одна из квакш Австралии называется золотистой. Сверху она окрашена в изумрудный цвет, на котором ярко выделяются блестящие золотистые пятна. Королевская квакша, обитающая на западе Северной Америки, нередко встречается в одеянии розовато-красных расцветок. Пегая квакша из Южной Америки сверху красновато-бурая с белым рисунком, подобным изображению головы антилопы с рогами. Окраска обыкновенной квакши - не всегда обыкновенная, она очень изменчива и зависит от влажности, температуры окружающей среды и цвета того участка, где животное пребывает. В теплую ясную погоду при нормальной влажности воздуха обыкновенная квакша в светло-зеленом наряде, а если похолодает, захмурится небо, она быстро темнеет, становясь темно-серой или бурой. Находясь в зимней спячке, она сильно темнеет, а среди разноцветной листвы или разнотравья во время его бурного цветения можно повстречать квакш в "легких нарядах" сиреневого, молочного, бежевого, салатного и других светлых тонов и их оттенков. Редко попадаются наши квакши в пятнистых, пестрых нарядах. Для них самый подходящий по условиям жизни цвет одеяния зеленый: он отлично маскирует животных на зеленом фоне листвы, среди которой они проводят большую часть жизни.

На зимовку квакши отправляются в сентябре-октябре, большинство их укрывается в лесной подстилке, заброшенных зверьками норах, провалах почвы, под корнями деревьев, где есть глубокие входы, а некоторые ухитряются перезимовать в глубоких дуплах старых деревьев, где много древесной и наносной трухи и ветоши, которая в холодное время надежно "укутывает" зябких квакш от морозов.

При нормальной теплой весне в апреле квакш уже можно обнаружить в водоемах. Они предпочитают стоячие водоемы или медленно текущие с берегами, густо поросшими прибрежной травянистой растительностью, кустарниками, деревьями, а на мелководье тростником, камышом, рогозом. Когда начинается брачный период, особенно часто и громко звенят колокольчики возбужденных женихов, самочки тоже пытаются им отвечать, но кроме тихого бульканья ничего произнести не могут. Им и так все ясно: наступила пора приступить к икрометанию. Перед первым встретившимся самцом самочка покорно сдается, он обхватывает ее передними лапками под "мышки" и крепко удерживает. Взрослая самка способна отложить до 1000 икринок, но не за один присест. Икрометание продолжается от нескольких часов до 2-3 суток. Откладывается икра отдельными комочками более или менее шарообразной формы, в каждом комочке содержится несколько сотен икринок, бывают и маленькие, до сотни. Брачная пара квакш не проявляет заботы о своем потомстве даже в период икрометания. Икра после ее оплодотворения самцом произвольно опускается на дно водоема и никто ее там не поправляет, не укладывает и не закрепляет. Личинки выходят из яиц (икринок) на 9-10-й день, процесс их превращения продолжается около 3 месяцев. Половая зрелость наступает у обыкновенных квакш на 3-4-м году их жизни.

В размножении обыкновенных квакш есть интересная особенность: они могут спариваться на суше и откладывать свою икру в такие укромные места, как дупла деревьев, "карманы" крупных листьев, сильно увлажненные участки почвы, поросшие мхом, хорошо сохраняющим влагу, и т. п. Студенистая оболочка икринок, обволакивающая черные точки (яйца), в отличие от оболочек икры других видов амфибий может длительное время переносить сухость окружающей среды. При недостатке влаги она как бы сгущается, покрывается пленкой, препятствующей испарению воды, содержащейся в оболочке,- тем самым предотвращается гибель зародышей в яйцах.

Известны случаи, когда в условиях неволи эти забавные, красивые и очень привлекательные своим внешним видом, а также образом жизни лягушата выживали по два десятка лет, это больше, чем в среднем живут наши верные друзья собаки. В естественных условиях срок жизни квакш, несомненно, меньше. В террариуме они живут на всем готовом, "стихийных" бедствий при хорошем уходе не бывает, а в природе мороз и сушь могут прихватить, под дождь из ядохимикатов можно попасть, отравленных насекомых нахвататься и т. п. Есть и естественные враги: змеи, хищные зверьки, разные птицы, а в период личиночного развития немало гибнет головастиков от хищных водяных жуков, личинок стрекоз, хищных рыб и других обитателей водоемов.

За последние годы численность квакш во многих лесах заметно поубавилась, и есть крайняя необходимость сберечь этих животных, не допустить, чтобы они попали на страницы Красной книги по нашей прямой вине. Сокращение численности квакш зависит не только от нашей хозяйственной деятельности, но и в определенной степени от проявленного к ним интереса, притом интереса с добрыми намерениями. Обыкновенная квакша, пожалуй, единственный вид из числа наших "голых гадов", которые пользуются со стороны людей благосклонностью. Но беда в том, что добро оборачивается подчас бедой. Квакшу издавна считают предсказательницей погоды и полагают, что она "сигналит" о ее перемене своим громким и продолжительным криком. Это особенно проявляется перед летним ненастьем, когда окраска тела квакши меняется. Некоторая истина в этом есть. При резком падении освещенности, когда небосклон хмурится и его застилают грозовые тучи, когда похолодает от сильного ветра, квакши действительно темнеют. Вместо светло-зеленой их окраска становится темно-зеленой, темно-серой или бурой. Кричат они несколько чаще и громче перед грозой, но это не правило. И все же издавна эти особенности в поведении квакш были замечены сельскими тружениками. В далекие времена у земледельцев на вооружении были еще мотыга и соха. Ловили они квакш, содержали их в банках и склянках, как живые барометры.

Дальневосточная квакша. Это узкоареальный вид, она населяет широколиственные леса юга Дальнего Востока, южную часть Сахалина, а на запад проникает до Прибайкалья. Биология этого вида, образ жизни в природе и в условиях неволи изучены слабо, и если у кого-либо из читателей имеются интересные наблюдения над этими животными, их фотоснимки, зарисовки, автор будет весьма признателен за сообщения.

Картонные новогодние подарочные коробки для конфет, упаковки из жести и текстиля, низкие цены.

|

ПОИСК:

|

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://animalkingdom.su/ 'Мир животных'